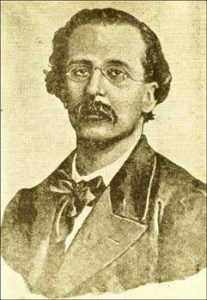

Juan Clemente Zenea y Fornaris (1832-1871)

Poeta, periodista, crítico literario y traductor cubano. Nació en la ciudad de Bayamo, el 24 de febrero de 1832, hijo de un militar español y de una hermana del poeta José Fornaris.[1] Allí comenzó sus estudios primarios y en 1845 se trasladó a La Habana e ingresó en el Colegio El Salvador de José de la Luz y Caballero, aunque adquirió la mayor parte de su formación de manera autodidacta.

Sus primeros poemas aparecieron publicados en 1846, en el periódico habanero La Prensa, del que sería su redactor en 1849. Por esos años mantuvo relaciones amorosas con Adah Menken, poetisa y actriz, llegada a La Habana con una compañía de Nueva Orleans, con quien perfeccionó sus conocimientos del inglés y del francés. Fue fundador o director de numerosos e importantes periódicos de Cuba, Estados Unidos, y México.

En Cuba redactó El Almendares junto con Idelfonso Estrada Zenea y colaboró con La Voz del Pueblo, periódico clandestino contra el colonialismo español, por lo que se le implicó en la causa que le costara la vida a Eduardo Facciolo. Por ello, en 1852 marchó a Nueva Orleans donde reanudó sus relaciones con Adah Menken y se opuso al gobierno español al afiliarse al club El Orden de la Joven Cuba y publicar sus escritos en tal sentido en El Correo de Luisiana, El independiente y El Faro de Cuba. Pasó a Nueva York, se inscribió en la sociedad anexionista La Estrella Solitaria y publicó en La Verdad, El Filibustero y El Cubano, periódicos de esa tendencia.

Condenado a muerte en Cuba por esas actividades en 1853, pudo regresar al año siguiente a La Habana tras dictarse una amnistía, donde realizó una intensa vida literaria y periodística. Colaboró con poemas y artículos en numerosas publicaciones cubanas como Revista de La Habana, El Regañón, Álbum Cubano de lo Bueno y de lo Bello y El Siglo; y en las españolas La Ilustración Republicana Federal y La América. En 1860 aparece Cantos de la tarde.[2] Fue profesor de inglés en el Colegio El Salvador, asistía a las tertulias de Nicolás Azcárate y dirigió la Revista Habanera, clausurada por el capitán general.

En 1865 se estableció en Nueva York y escribió para La Voz de América y dirigió la Revista del Nuevo Mundo. Después del descalabro económico sufrido en aquella ciudad, se trasladó a México por invitación de Pedro Santacilia, donde fue redactor del Diario Oficial. Al comenzar la Guerra de los Diez Años volvió a Nueva York, participó en tres fracasadas expediciones a Cuba, fue redactor del periódico La Revolución en unión de Néstor Ponce de León y publicó en El Mundo-América Ilustrada.

En 1871 se trasladó a Cuba con un salvoconducto del embajador español en Estados Unidos en busca de información sobre el estado del país para la Junta Cubana de Nueva York y para entregar una propuesta de paz del gobierno español que no se atrevió a presentar al presidente cubano Carlos Manuel de Céspedes, quien le encargó la custodia de su esposa para llevarla al extranjero. A su salida del campamento revolucionario, a pesar del salvoconducto, fue apresado por una columna española. Conducido a la fortaleza de La Cabaña, permaneció ocho meses incomunicado en su celda, al pie del muro donde eran ultimados a balazos los condenados a muerte. Fue fusilado el 25 de agosto de 1871.

En Madrid, ese mismo año, José Martí dedicó un conmovedor poema al “noble genio del perdón”,[3] “el tierno Zenea”[4]. En Patria, más de veinte años después, en una breve nota, seguía reconociendo su “altivez […] y su genio sobrio y fino”.[5]

Entre sus obras se encuentran Poesías (1855), Lejos de la Patria (1859), Cantos de la tarde (1860), Sobre la literatura en los Estados Unidas y luego de su muerte aparecieron Poesías póstumas (1871) y el Diario de un mártir (1871). Tradujo al inglés “Plegaria a Dios” de Plácido y al español el drama Andrea del Sarto, de Musset; Cuentos de nuevos, de Laboulaye; y poesías de Longfellow, Leopardi, Musset y Lamartine. Inéditas quedaron sus obras Jacquelina y Reginaldo, novela escrita en verso; La azucena del valle, leyenda en verso escrita en colaboración con José Agustín Quintero, así como una edición crítico bibliográfica de las poesías de José María Heredia.

Zenea no solo fue un notable cultivador del verso, sino también de la prosa, como lo demuestran sus muchos artículos, sobre todo los aparecidos en la Revista Habanera (1861-1862),[6] en los que muestra sus conocimientos sobre la literatura europea, más allá de los límites usuales entonces. Quizás esto le permitió aportar a la poesía cubana de entonces nuevos matices y dimensiones en cuanto a la captación de la naturaleza[7] o la mujer, pero sin apartarse de muy criollas tradiciones, ya anticipadas por Milanés y Mendive.

El intenso lirismo de sus sensaciones y la delicada sencillez de su verso hacen desaparecer ocasionales vestigios de falsas retóricas románticas, para convertirlo tal vez en el más depurado representante de ese estilo entre nosotros, como lo prueba también su apasionada poesía civil. Su delicado tono melancólico y la pureza de su lenguaje le permiten alcanzar algunos de los mejores momentos de la poesía cubana decimonónica;[8] al punto que, algunos críticos, como Virgilio Piñera lo consideran “sin duda nuestro romántico mayor”, aunque “lo es por un gran poema: ‘Fidelia’ […]”.[9] De acuerdo con José Lezama Lima: “En la heráldica de la poesía cubana, Zenea es un príncipe de la sangre”.[10] Para Gastón Baquero: “Hay una nota Zenea en la poesía cubana, y como fue él quien la trajo y alentó, no se le puede pasar por encima. […] No, nunca se ha ido Zenea. En Poesía solo dicen adiós los que nunca fueron de veras”.[11]

El trágico final del poeta ha dado lugar a numerosas polémicas en torno al carácter de las misiones que trajeron a Zenea ante el gobierno insurrecto y la integridad de su comportamiento. La última palabra, hasta ahora, parece haberla dicho Cintio Vitier cuando en su Rescate de Zenea (1987), una prolija indagación para probar documentalmente su inocencia y “rescatar para la memoria de la patria la imagen del poeta”, afirma: “Ninguna de las acusaciones de traición que se han hecho a Zenea, ni siquiera las que él mismo se hizo o le fueron atribuidas en el proceso, resiste el análisis riguroso. Ni una sola de las supuestas pruebas contra su inocencia se mantiene en pie. Zenea erró, pero fue inocente; y de tal modo pagó su error, dañino solo para él, con tal cuota de soledad y sufrimiento lo pagó, que ya no tenemos por qué reprochárselo”.[12]

“Por Cuba vivió y murió, y en la memoria de Cuba pervive como uno de los mártires de su independencia política y como una de las voces más puras en el coro de los fundadores de la otra independencia, la de nuestro espíritu”.[13]

Véase el ensayo de Cintio Vitier: “Zenea y el romanticismo cubano”, Lecciones cubanas (1990), Obras 11. Estudios y ensayos, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2014, pp. 368-381.

[Tomado de Poesía cubana de la colonia, selección, prólogo y notas de Salvador Arias, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2002, pp. 123-124 y OCEC, t. 29, pp. 236-237. (Nota modificada por el E. del sitio web)].[14]

Notas:

Véase Abreviaturas y siglas

[1] Cintio Vitier: “[José Fornaris]”, Lo cubano en la poesía (1958), en Lo cubano en la poesía. Edición definitiva, prólogo de Abel E. Prieto, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1998, pp. 121-126.

[2] “Su maravilloso libro Cantos de la tarde, señala la aparición de la línea interior, elegíaca y penumbrosa, de nuestro romanticismo”. (Cintio Vitier: “Recuento de la poesía lírica en Cuba. De Heredia a nuestros días” (1956), Obras 3. Crítica 1, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2000, p. 9).

[3] JM: “Zenea”, Poemas en Cuadernos de apuntes, OCEC, t. 16, p. 21.

[4] JM: “Estudios críticos por Rafael M. Merchán”, La Estrella de Panamá, 9 de junio de 1887, OCEC, t. 25, p. 340.

[5] JM: “Tres madres”, “En casa”, Patria, Nueva York, 11 de mayo de 1894, no. 111, p. 3; OC, t. 5, p. 28.

[6] Véase la valoración de esta revista en el ensayo de Cintio Vitier: “La crítica literaria y estética en el siglo XIX cubano” (1971), Obras 3. Crítica 1, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2000, pp. 282-290.

[7] “Con Juan Clemente Zenea la espiritualización de la naturaleza alcanza un grado de indefinible vaguedad, una penetrante sugestión de atmósfera crepuscular donde ya se pierden o se difuminan los contornos del paisaje. No se trata, además, de un paisaje cubano típico (como suele ocurrir en Heredia y Milanés), ni de un paisaje literario, convencional o en cierto modo abstracto (como lo hallamos en Luaces y la Avellaneda). Es, realmente, un paisaje poético, ideal, soñado, aunque para soñarlo haya tenido que leer algunos libros, sobre todo franceses, ingleses y norteamericanos. Pero ese sueño es suyo, como suyos son el sauce y el ciprés que deseó para su tumba. // No es ya, en verdad, paisaje, sino hora […]”. (Cintio Vitier: “Sexta lección: La interiorización del tono. La obra de Zenea. Significación de Luisa Pérez. Su hermana Julia. Primera caracterización de lo cubano”, Lo cubano en la poesía (1958), en Lo cubano en la poesía. Edición definitiva, prólogo de Abel E. Prieto, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1998, p. 140).

[8] Para Lezama Lima, Zenea “marca un nuevo estado de sensibilidad. La reminiscencia, la nostalgia, la lejanía, llevan el romanticismo a una fina impregnación de matices”. [José Lezama Lima: “Prólogo a una antología” (Antología de la poesía cubana, La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1965, 3 t.), La cantidad hechizada, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2014 (edic. digital), p. 302].

[9] Virgilio Piñera: “Poesía cubana del siglo XIX”, (Lunes de Revolución, La Habana, 28 de noviembre de 1960), Órbita de Virgilio Piñera, La Habana, Ediciones Unión, 2011, pp. 214-220.

A propósito de “Fidelia”, Enrique Piñeyro escribió: “Es una elegía que en cierto modo recuerda algunas composiciones de Chopin, con la melodía amplia, penetrante, dolorosa, que toma formas diferentes, más brillantes cada vez, ya precipitándose rápida, jadeante, como peripecia de un drama apasionado, ya flotando incierta como arrobadora berceuse, mientras el lento y majestuoso acompañamiento repite la frase patética que sobre el todo se extiende como crespón de luto: ‘¡Yo estoy triste y tú estás muerta!’”. (Citado por Cintio Vitier: “La crítica literaria y estética en el siglo XIX cubano”, Obras 3. Crítica 1, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2000, p. 297).

[10] José Lezama Lima: “Juan Clemente Zenea” (1967), La cantidad hechizada, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2014, p. 412.

“Juan Clemente Zenea, poeta cuya vida y obra serán como un permanente enigma en nuestra literatura y lo que habrá que hacer siempre es darle vueltas a ese enigma, añadiéndole nuevos anillos a una incontenible irradiación, porque gran parte de su vida y de su obra será siempre un misterio, pero esos misterios, más que aclararlos, lo que debemos pretender con ellos es que mantengan la vida de su fulguración”. (Ciro Bianchi Ross: “Asedio a Lezama Lima”, Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas, La Habana, Colección Sur Editores, 2013, p. 114).

[11] Gastón Baquero: “Notas de reverso sobre Juan Clemente Zenea”, Diario de la Marina, 26 de agosto de 1945, Paginario disperso, La Habana, Ediciones UNIÓN, 2014, p. 18.

[12] Cintio Vitier: “El juicio de Martí sobre Zenea”, Rescate de Zenea (1987), Obras 11. Estudios y ensayos, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2014, p. 138.

[13] Cintio Vitier: “Homenaje a Juan Clemente Zenea en el aniversario de su muerte”.

[En el recorte del periódico que se atesora en la Biblioteca Nacional José Martí junto con otros documentos entregados por C. Vitier a esa institución cultural, no aparece señalado el órgano de prensa ni la fecha de publicación. Un largo fragmento de este artículo aparece publicado en “Recuento de la poesía lírica en Cuba. De Heredia a nuestros días”, Revista Cubana, La Habana, octubre-diciembre de 1956 (Obras 3. Crítica 1, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2000, pp. 9-10)].

[14] Bibliografía:

- JM: “Zenea” (Madrid, 1871), Poemas en Cuadernos de apuntes, OCEC, t. 16, pp. 20-21; y “Tres madres”, Patria, Nueva York, 11 de mayo de 1894, no. 111, p. 3; OC, t. 5, pp. 28-29.

- Rafael María Merchán: “Poesías de Juan Clemente Zenea”, en Estudios críticos, Bogotá, 1886. Se incluye en el t. II del libro La crítica literaria y estética en el siglo XIX cubano, de Cintio Vitier, La Habana, Biblioteca Nacional José Martí, 1970.

- Enrique Piñeyro: Vida y escritos de Juan Clemente Zenea, París, Garnier Hnos., Libreros-Editores, París, 1901.

- Roque E. Garrigó: “Juan Clemente Zenea”, en Cuba Contemporánea, no. 165-166, La Habana, septiembre-octubre de 1926.

- Antonio L. Valverde: Juan Clemente Zenea, su proceso en 1871, La Habana, Imprenta El Siglo XX, 1927.

- “Antología poética del siglo XIX. Juan Clemente Zenea (1832-1871)”, de Cinthio Vitier y Gastón Baquero, Grafos-Havanity, año IX, no. 98, marzo de 1942, pp. 30-31.

- Mariano Brull: “Juan Clemente Zenea y Alfredo Musset; diálogo romántico entre Cuba y Francia”, en Zenea, poemas selectos, selección y prefacio de Mariano Brull, Revista de La Habana, 1944.

- Gastón Baquero: “Notas de reverso sobre Juan Clemente Zenea”, Diario de la Marina, La Habana, 26 de agosto de 1945, en Paginario disperso, La Habana, Ediciones UNIÓN, 2014.

- Cintio Vitier: “Recuento de la poesía lírica en Cuba. De Heredia a nuestros días”, Revista Cubana, La Habana, octubre-diciembre de 1956, en Obras 3. Crítica 1, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2000, pp. 9-10.

- Cintio Vitier: “Homenaje a Juan Clemente Zenea en el aniversario de su muerte”. (No aparece señalada la fuente ni la fecha de publicación).

- Cintio Vitier: “La obra de Zenea”, Lo cubano en la poesía (1958), en Lo cubano en la poesía. Edición definitiva, prólogo de Abel E. Prieto, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1998, pp. 140-156.

- Virgilio Piñera: “Poesía cubana del siglo XIX”, (Lunes de Revolución, La Habana, 28 de noviembre de 1960), Órbita de Virgilio Piñera, La Habana, Ediciones Unión, 2011, pp. 214-220.

- José Lezama Lima: Antología de la poesía cubana, La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1965, t. III.

- Juan Clemente Zenea: Poesía, selección y prólogo de José Lezama Lima, La Habana, La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1966.

- José Lezama Lima: “Juan Clemente Zenea” (1967), La cantidad hechizada, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2014, p 320-412.

- Cintio Vitier: “Poetas cubanos del siglo XIX. Semblanzas” (1968), en Obras 3, Crítica 1, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2000, pp. 234-237.

- Cintio Vitier: “La crítica literaria y estética en el siglo XIX cubano” (1971), en Obras 3, Crítica 1, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2000, pp. 282-290.

- Sergio Chaple: “Para una comprensión mejor de Zenea”, Anuario L/L, n. 7-8, La Habana, 1976-1977.

- Paul Estrade: “El puñado de oro de la traición de Zenea”, Revista de la Biblioteca Nacional “José Martí”, La Habana, enero-abril, 1978.

- Cintio Vitier: “El juicio de Martí sobre Zenea”, Bohemia, La Habana, 2 mayo de 1986, pp. 33-34. (A propósito de la obra teatral de Abilio Estévez: “La verdadera culpa de Juan Clemente Zenea”).

- Cintio Vitier: Rescate de Zenea, La Habana, Ediciones Unión, 1987. (Obras 11. Estudios y ensayos, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2014).

- Cintio Vitier: “El juicio de Martí sobre Zenea”, Obras 11. Estudios y ensayos, ob. cit., pp. 123-139.

- Cintio Vitier: “Zenea y el romanticismo cubano”, Lecciones cubanas (1990), en Obras 11. Estudios y ensayos, prólogo de Enrique Saínz, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2014, pp. 368-381.

- Poesía cubana de la colonia. Antología, selección, prólogo y notas de Salvador Arias, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2002, 123-124.

- Prosas de Juan Clemente Zenea, compilación y presentación de Marta Lesmes, Cienfuegos, Cuba, Ediciones Mecenas, 2005.