Prólogo: La mirada de Isabel de Bobadilla (Andante molto maestoso)

Ante el confín del océano, cuando Febo aún yace prisionero de las sombras acuáticas, la alborada acaricia, pálida, las torvas almenas del Castillo de la Real Fuerza. Allí, desde su eterna atalaya de bronce platinado por cinco siglos de sol y salitre, Isabel de Bobadilla, la esposa fiel de Hernando de Soto, extiende su silente vigilia sobre la urbe dormida. Su mirada, más perenne que los adoquines de madera de la calle cercana, abarca el «hic et nunc» y el «illo tempore» fundacional. Hoy, como ayer, bajo la misma bóveda celeste que contempló el génesis de la villa, amanecen los pescadores en Regla con sus redes cual sudarios húmedos; amanecen los profesores en polvorientos estrados; amanecen los vendedores en mercados donde el eco de los pregones se confunde con el murmullo de los rezos inaugurales.

¡Oh, prodigio del «tempus fugit»! En el mismo instante meteorológico en que el sol disipa las brumas del Malecón, la memoria histórica evoca aquel amanecer remoto de 1519: la sombra de la venerable ceiba umbrosa, el olor a incienso y tierra virgen, el ronco latín del presbítero consagrando el rito bajo las hojas que fueron testigo del pacto fundacional. La ciudad despierta, no al estrépito de los arcabuces, sino al susurro de los sueños truncados y los pactos cotidianos con el olvido. Isabel, testigo silente desde su gárgola regia, observa cómo los nuevos vecinos, ignorantes tal vez de la trascendencia del día, portan en sus andares las llaves invisibles de una fortaleza cuyos muros, ahora, son de tiempo y resignación. La brega diaria es su misa laica bajo la ceiba perpetua del devenir.

I. Antemural de las Indias Occidentales (Adagio sostenuto)

La luz matutina, ya íntegra, baña con fulgores dorados la piedra berroqueña del Templete. La ciudad, erguida cual centinela de caliza entre el Caribe y el Atlántico, despliega en la mañana histórica su doble estirpe, crisol de fulgores y cenizas. Bajo el sol meridiano que ahora hiere los vitrales de la Catedral, se yergue el recuerdo de aquella Habana «auri sacra fames», donde el jugo de la caña –dulce lacra– fundó palacios neoclásicos cuyas columnas jónicas son huesos blanqueados de ingenios remotos. ¡Oh, paradoja! La misma luz que doraba los frisos de las casas-quintas del Cerro, émulas insulares de Aranjuez y La Granja; alumbraba los barracones donde yacía, en húmeda penumbra, el sudor «sub sale» de legiones anónimas.

En esa mañana republicana que aún respira en las losas del Paseo del Prado, la memoria evoca avenidas trazadas con compás de ilusión, mientras la urbe levantaba torres modernistas que hendían el cielo como proas de transatlánticos inmóviles. El Malecón, largo brazo de piedra abrazando el mar, cual propugnáculo contra huracanes y olvidos. Edificios –Focsa, Retiro Odontológico, López Serrano o Bacardí– donde el concreto se hacía poesía geométrica. Y sin embargo… bajo el esplendor del mediodía colonial y republicano, fermentaba el «humus infectum»: la esclavitud que nutrió azucareros; luego la grieta hirviente a solo unos metros de distancia entre el lujo de las tiendas en Galeano y la inopia de Jesús María. Sociedades que fomentaban en su propio seno las contradicciones que llevarían a su destrucción.

Mas, justo allí, bajo los soportales donde resonaron las clases del primer pensador en el Colegio-Seminario, se fraguó el verbo emancipador. Donde Martí –joven aún, ya profeta– urdía versos como balas de seda. Donde luego Sanguily discutía de «res publicae» entre humos del tabaco de la corrupción incipiente. ¡Oh, aula magna de pilastras art decó! Escalinata universitaria que vio generaciones ascender con libros en vez de espadas, soñando libertad mientras el mármol gritaba silenciosamente contra tiranías. La ciudad fue «scriptorium» gigante: en salones belle époque del Vedado, Dulce María tejía su místico jardín verbal. Lezama convocaba en su templo de Trocadero a los ángeles y paradojas del grupo Orígenes.

Todo aquí es palimpsesto, en esta mañana cotidiana del siglo XXI, el sol iguala ruinas y glorias. El panadero de la calle Mercaderes amasa su harina donde otrora se comerciaron especias y esclavos. El estudiante que hojea a Carpentier en un banco del Parque Central, ignora que bajo sus pies yacen los cimientos del primer teatro Tacón, donde cantó Adelina Patti y Caruso. La Habana mañanera sigue su liturgia: vendedores ambulantes que son herederos de pregoneros coloniales, funcionarios que caminan hacia edificios públicos donde aún palpita el fantasma de los idus de marzo.

El oro sangriento del azúcar se transmutó en polvo de escombros; los palacetes, en «memento mori» de estucos deshechos. Pero en su centro, intacta, late la paradoja fundante: esta ciudad-antemural que fue baluarte de imperios, supo también ser fragua de insurrectos. Su belleza arquitectónica, hija del látigo, parió sin embargo la gracia de una cultura que resiste, cual ceiba indómita, todos los eclipses.

II. La Suite de La Habana (Largo)

El sol, esplendor desfalleciente del mediodía, clava su daga incandescente sobre la llanura periférica. La tarde histórica –«aetas ferrea» de desencanto– se funde con el estío cotidiano que asciende del asfalto agrietado de Alamar. Aquí, lejos del espejismo ecléctico de la calle Paseo o la Quinta Avenida, se extiende el reino de los ciclópeos panales de concreto: esos bloques bolcheviques que soñaron ser arcas para el hombre nuevo y hoy son colmenas agónicas donde zumba el desasosiego. El aire, espeso cual melaza rancia, porta efluvios de guiso precario y gasolina adulterada. La Habana profunda exhala en esta hora vespertina su aliento cansino.

En San Miguel del Padrón, bajo un cielo de plomo fundido, la vida se contrae en sombras elípticas. Madres aguardan la pipa agónica del aguatero como antaño se esperaba el galeón; sus cubos de plástico, escudos contra la sed, son urnas de un rito doméstico. En las barbacoas de edificios que semejan acorazados varados, ancianos contemplan el horizonte con mirada de náufragos; sus arrugas, mapas de incredulidad y esperas. El paisaje es una «natura morta» tropical: cables eléctricos, serpientes enmarañadas sobre postes quebrados; murales donde la historia se desdibuja bajo caligrafías de moho; autobuses camelados que avanzan, cual artrópodos heridos, transportando humanidad sudorosa.

¡Oh, paradoja insondable! Esta periferia que ignora columnatas neoclásicas, guarda en su seno el precio de la resistencia. En un portal de Guanabacoa, un maestro jubilado relee a Virgilio Piñera bajo la luz trémula de un foco desnudo, alimentado por baterías clandestinas. Su voz, susurro rabelaisiano, evoca el fantasma de las revistas añejas mientras afuera ruge el reguetón y el reparto como nueva plegaria tribal. En un solar de El Rincón, niños con uniformes desteñidos inventan juegos con latas oxidadas: su risa, diamante en bruto, perfora la grisura del «jrushchovka» desmoronado.

La tarde meteorológica agudiza su cerco. El calor no es mero fenómeno atmosférico; es alegoría de la inercia. Las fachadas desconchadas revelan, bajo capas de pintura del realismo socialista, los colores pálidos de un art noveau olvidado. El apagón –«eclipsis diurnus»– cae como sudario sobre Arroyo Naranjo. Entonces, en la penumbra sofocante, emergen las luminarias tenues de velas y teléfonos: constelaciones precarias que dibujan una cartografía de la supervivencia. El pan se compra con monedas que son reliquias numismáticas; el agua, con paciencia estoica.

Fernando Pérez, en su celuloide lacerante, mostró los sueños e insomnios de una suite tocada a destiempo por un concertino desafinado. Así esta ciudad: desgarrada, majestuosa en su decadencia, navega el mar proceloso del período especial eternizado. Sus habitantes, modernos sísifos, empujan diariamente la piedra de lo imposible. Ingenieros cultivan lechugas en balcones; filósofos negocian libras de arroz en mercados sombríos; poetas que escriben versos en servilletas robadas a cafeterías estatales.

El ocaso histórico es un largo adiós a esplendores que nunca fueron de todos. Pero en esta tarde que huele a lluvia negada y diesel de contrabando, late un pulso indomable. La ciudad, como el pez de Hemingway, no se rinde: sangra, pero sigue nadando contra la corriente en un mar donde los faros –aquellos ideales relucientes– son ahora luciérnagas en la oscuridad creciente. La rapsodia habanera no es elegía, sino contrapunto áspero entre el derrumbe material y la terquedad espiritual. El muro puede caer, pero la sombra que proyecta aún da refugio a las utopías no extintas.

III. La luz que en tus ojos arde (Allegro ma non troppo)

Helios, cual monarca exhausto, depone su cetro de fuego en el confín del Golfo. La tarde histórica —véspera de un milenio convulso— se transfigura en crepúsculo cotidiano. En este limbo entre luz y sombra, cuando el cielo viste hábitos de púrpura y zafiro, la ciudad despliega su última paradoja: la «nox profunda» que precede al alba renacida.

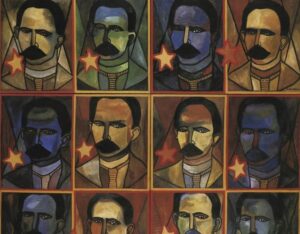

Desde las alturas del Príncipe, la mirada abarca el tejido urbano como un mosaico irregular. Allá, en los extramuros del Cotorro, donde antaño reinó el gris betónico, florecen ahora jardines verticales en balcones rotos —«viridarium» insurgente que desafía el hormigón—. Los carteles, otrora jeroglíficos de propaganda ajada, son ahora códices de Portocarrero revividos: guacamayas carnales, mujeres-fruta, soles indianos que estallan en fachadas como promesas cromáticas. El rosa cubista de una persiana dialoga con el azul ultramar de un muro colonial redimido.

Ecce! En la Plaza del Cristo, bajo la mirada equina del bronce borbónico, jóvenes arquitectos —nuevos argonautas— despliegan planos sobre mesas rústicas. Sus reglas y compases trazan no monumentos faraónicos, sino micro-utopías: galerías en garajes sin autos, teatros en naves industriales abandonadas. Un viejo solar de Centro Habana, antigua cloaca de desesperanzas, exhala ahora acordes de violín; niñas con vestidos remendados ensayan a Brindis de Salas entre tendederos de ropa limpia. La música, líquida, escala por patios de vecindad cual enredadera sonora.

El ocaso meteorológico enciende su prodigio: los últimos rayos inciden en los vitrales neogóticos de la iglesia de Reina. Esa luz quebrada —alquimia de óxido y fulgor— tiñe de gules y topacio las losas donde caminan, lentos, los sobrevivientes del gran naufragio. Abuelos que fueron científicos ahora enseñan a nietos a soldar metales con manos que dibujan ecuaciones en el aire. Médicos que volvieron de lejanas riberas curan heridas comunitarias en consultorios donde la farmacopea dialoga con yerbas de tradición yoruba.

«Sperare», verbo sagrado. En los portales de Lawton, entre el olor a ajíaco y aceite recalentado, se tejen redes de trueque invisible: poemas por tomates, lecciones de inglés por reparar un móvil viejo. La economía de la carencia muta en «koinonía» de ingenios compartidos. Se oye a lo lejos la voz tierna y suave de Fina: «Ay, Cuba, Cuba, esa musiquita ahora, de las entrañas, que conozco como un secreto que fuera mío y no tuyo, tú que eres porque no te has conocido nunca».

La noche histórica avanza, pero no es tiniebla definitiva. En las grietas de edificios heridos, esas cicatrices que fueron estigmas, brotan ahora tallos de robles y orquídeas silvestres plantadas por manos infantiles. La Habana futura no será fénix resurgido de cenizas, sino crisol vivo hecho de fragmentos redimidos. Como en los cuadros de Lam, lo ancestral y lo nuevo funden sus raíces en un sincretismo fecundo.

Bajo el manto estrellado —que vio partir carabelas y balsas— la Giraldilla extiende su sombra protectora. Su mirada de bronce atestigua el milagro cotidiano: esta ciudad que fue antemural de imperios, cárcel de sueños y galeota de nostalgias, se reconquista a sí misma. Luz de farolas ilumina libros abiertos en mesas de zinc. La semilla del laurel sembrado por Martí germina entre los adoquines de madera rotos.

«Nox fugit». En el horizonte, tras el perfil de El Morro, ya palpita el lucero del alba. La Habana que vendrá no es quimera: es la luz terrena que arde en las pupilas del niño que dibuja, con tiza rota, un barco de velas descomunales sobre el muro de una escuela apuntalada. Esa embarcación imaginaria —carabela y balsa a la vez— navega ya hacia un puerto donde «casa» y «patria» son sinónimos de pan compartido y versos libres. El pez gigante, al fin, alcanza la orilla.