La historia de la música sacra en Cuba es un relato de ecos distantes y apropiaciones fervientes. Desde las austeras polifonías de Esteban Salas en la Catedral de Santiago, pasando por el italianismo operístico de un Villate o el neoclasicismo de un Chorens, la composición litúrgica cubana navegó, por siglos, por aguas predominantemente europeas. El desafío secular residía más que en la mera asimilación de formas, en la consecución de una voz propia, un ethos sonoro que, sin traicionar la solemnidad del rito, respirara la luz, el ritmo y el pathos de la tierra que la sustentaba. Este desafío histórico encuentra su culminación, su respuesta más compleja y lograda, en la «Misa Cubana a la Virgen de la Caridad del Cobre», de José María Vitier y Silvia Rodríguez Rivero, estrenada bajo la bóveda de cañón de la Catedral de La Habana un 8 de diciembre de 1996.

Vitier, destinatario de una formidable herencia musical y conocedor profundo tanto del piano jazzístico como de la composición clásica, no emprende aquí un ejercicio de folklore pintoresco. Su propósito, ambicioso y delicado, es el de una síntesis orgánica. Se propone injertar en el tronco venerable de la misa como género —con su arquitectura heredada del más alto medioevo— la savia vital de la música popular cubana. El resultado trasciende la simple yuxtaposición para alcanzar una verdadera amalgama estilística, un sínodo sonoro donde el clavicémbalo dialoga de igual a igual con las tumbadoras congas, y el danzón se viste con el contrapunto bachiano.

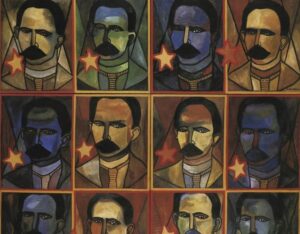

La obra se estructura en doce piezas, un esquema que expande la misa tradicional para adaptarse a los momentos litúrgicos posconciliares. Esta decisión formal es cardinal; aquí la música es un vehículo funcional y espiritual para la celebración. La sustitución del poema inicial de Ballagas por los versos de Silvia Rodríguez Rivero, «Vuela su sombra en el viento», para el canto de entrada, establece desde el umbral un tono de evocación lírica y raigambre contemporánea. El texto deja de ser un mero vehículo fonético para convertirse en poesía activa, en diálogo con la devoción mariana y la identidad nacional; rol que asume su clímax en «Misteriosa Transparencia», movimiento concebido como ofertorio.

La instrumentación es el primer laboratorio de esta fusión. Una orquesta de cámara proporciona el tejido sinfónico. El piano y el clavicémbalo asumen el rol del bajo continuo, pero rejuvenecido. A este núcleo se suman la percusión sinfónica y, decisivamente, los instrumentos de la tradición afrocubana: el güiro, las claves y, sobre todo, los sagrados tambores batá. Este ensemble es un organismo donde cada elemento ocupa un espacio acústico y simbólico definido.

La obra se inaugura con la citada «Vuela su sombra en el viento». El coro, a capella, teje un entramado polifónico de una pureza renacentista, un homenaje directo a la tradición de Palestrina. La austeridad de este inicio, la serena flotabilidad de las voces, actúa como un velo que se descorrerá. Es la calma antes de la revelación de un universo sonoro más vasto y complejo, estableciendo un puente inmediato con la historia sacra universal antes de introducir la especificidad cubana.

Esa revelación ocurre con potencia ceremonial en el «Kyrie». Tras las primeras invocaciones de la soprano solista y el coro, solemnes y contrapuntísticas, irrumpían prístinamente la percusión típica de la rumba: las tumbadoras; instrumento que con posterioridad fue intercambiado por tambores batá. Su entrada no es un mero golpe de efecto; es una afirmación teológica. El sonido profundo, conversacional, de los batá —instrumentos consagrados en las religiones de origen yoruba— eleva una plegaria que es católica en su más esencial significado etimológico, o sea, universal. Vitier logra aquí un momento de genuino sincretismo acústico; la misericordia divina es invocada en un lenguaje que trasciende cualquier frontera cultural e identitaria.

El «Ave María» despliega, por contraste, una emotividad más íntima. Una línea serena y arqueada del violonchelo sirve como continuo para sustentar la entrada impertérrita de un violín que entabla un diálogo de una conmovedora ternura con la voz de Bárbara Llanes, la soprano solista. Es un momento de recogimiento, donde la orquestación se reduce para dejar al descubierto el núcleo melódico, de una elegancia que recuerda el lirismo de un Fauré, pero impregnado de una calidez tonal distintivamente cubana. La voz no canta sobre el violín; conversa con él, en un dúo de ofrenda silenciosa.

Sin embargo, son tres los movimientos que constituyen los pilares maestros de esta misa, los momentos donde la fusión alcanza su más perfecto equilibrio y su mayor fuerza inventiva. El primero es el «Laudamus te», sección central del «Gloria». Vitier, con una intuición dramática comparable a la de Mozart en sus misas breves, estructura este momento clásico de la misa en tres tiempos. El «Laudamus te» corresponde a un andante de un minimalismo orquestal potentísimo. Solo el piano ofrece el esqueleto armónico-melódico, marcado con discreción por el chasquido de las claves.

Sobre este fondo pulsátil y translúcido, el coro establece un ostinato hipnótico: «Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te». Es un mantra de alabanza. En contrapunto con esta repetición coral, dos sopranos solistas —María Felicia Pérez y Teresita Paz— entonan las estrofas intermedias. Lo genial reside en que lo hacen al ritmo de un son cubano, de trova tradicional santiaguera. La diferencia entre las voces no es de registro, sino de timbre: la redondez spinto de Pérez contra el brillo ligero de Paz. El resultado es prodigioso: un canto de alabanza al Dios universal, expresado en latín eclesiástico, pero cuyo pulso vital y carácter íntimo son irreductiblemente cubanos.

El segundo pilar es el «Sanctus». Aquí, Vitier adopta abiertamente la forma del oratorio barroco. Un clavicémbalo ejecuta con claridad el bajo continuo, y sobre este andamiaje, las cuerdas dibujan la melodía. Pero la revelación es que esa melodía, solemne y devota, es en esencia un punto guajiro. El énfasis rítmico, el carácter bucólico y nostálgico del género, se trasladan con naturalidad pasmosa al lenguaje de las cuerdas. Los violines realizan un trémolo expectante para dejar lugar al violonchelo, que emerge con un solo que no sería ajeno a una tonada campesina, pero que aquí carga toda la solemnidad del «Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth».

Vitier divide melódicamente las secciones del «Sanctus» y el «Benedictus», pero las intercala en un solo movimiento fluido, creando un discurso continuo de alabanza que es a la vez arquitectónico y espontáneo. Es quizás el ejemplo más logrado de cómo un género popular puede ser transmutado, sin perder su esencia, en material para una construcción sacro-sinfónica de altísimo vuelo.

El tercer momento culminante es el «Salve Regina», que funciona litúrgicamente como cantico de acción de gracias tras la comunión. La pieza se desarrolla en dos grandes secciones contrastantes. La primera es un adagio de una belleza serena y envolvente, donde la oración mariana completa es cantada por el coro y la orquesta con un lirismo dilatado, cercano al romanticismo tardío. Una vez concluida esta exposición íntegra, se produce una transformación sorprendente.

Las cuerdas inician un ritmo claro, vivo, reconocible, incluso bailable, el de una contradanza cubana del siglo xix. Sobre este tejido rítmico, alegre y festivo, el coro retoma, da capo, algunos versículos de la misma oración mariana. La velocidad aumenta, el tempo se hace vivaz. Es la fe que, tras el recogimiento, estalla en júbilo comunitario. Esta decisión formal es audaz y profundamente teológica, pues la misma devoción puede expresarse tanto en la contemplación lenta como en la celebración colectiva y danzante. La contradanza, género de salón que permeó la identidad criolla, se convierte aquí en vehículo de un regocijo sacro.

La misa concluye con la «Plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre», texto nuevamente de Silvia Rodríguez Rivero, que sirve como canto de salida. Un introito solemne de órgano establece un marco de profundidad eclesial antes de dar paso a una melodía de una sencillez y una emotividad directas, que evoca a la oración improvisada, cotidiana, de los cubanos a su Madre. Es la despedida, la bendición que se lleva el feligrés a su vida diaria, ahora impregnada por la experiencia musical y espiritual de la celebración.

La ejecución requerida por esta partitura es de una exigencia considerable. Los coros, como el Exaudi que participó en el estreno, deben dominar con igual solvencia la polifonía estricta y las inflexiones rítmicas de la música popular cubana. Los instrumentistas de la orquesta de cámara deben aprender a respirar con los acentos de la percusión afrocubana, a modular su fraseo para que el legato europeo coexista con el swing vital de la isla. Los solistas vocales, en particular las sopranos, enfrentan el desafío de cantar un texto latino con la afinación y dicción clásicas, mientras interiorizan y proyectan el carácter íntimo y coloquial de la trova. El director debe ser, más que un mero marcador de compás, un alquimista cultural, un mediador que comprenda la naturaleza dual de cada página.

José María Vitier demuestra en esta obra una maestría compositiva que reside precisamente en el dominio de los recursos técnicos al servicio de una visión estética y espiritual unificada. Su armonía es rica, pero nunca disonante por gratuita; bebe de las danzas cervantinas y del son santiaguero, pero los subordina a una claridad tonal que favorece la inteligibilidad del texto y la emoción directa. Su orquestación es colorista y precisa, asignando a cada instrumento, ya sea violín o batá, un rol esencial en el diálogo global.

La «Misa Cubana» se sitúa en un punto de confluencia histórico único. Nace en la Cuba de los años noventa, un período de crisis y redefinición identitaria. Su estreno en la Catedral de La Habana, en una eucaristía presidida por el cardenal Ortega, simbolizaba el reencuentro fraterno de la fe católica y la cultura nacional en su expresión más auténtica. La posterior presentación en la Basílica de Santa María en Trastevere, ante la curia romana, consagraba esta síntesis más que como un experimento local, como una contribución válida y poderosa al acervo de la música sacra universal.

Vitier logra lo que compositores anteriores anhelaron: crear una obra que sea indisociablemente cubana e indisociablemente sacra. No es música folclórica adaptada a una iglesia, ni es música litúrgica con saborizantes tropicales. Es una criatura nueva, orgánica. La cubanía no está en la superficie rítmica o instrumental; está en el alma misma de las melodías, en la manera de frasear, en la emotividad contenida pero palpable que recorre cada compás. La «Misa Cubana a la Virgen de la Caridad del Cobre» es, sin lugar a dudas, una obra maestra. Lo es por la audacia y el éxito de su premisa fundacional que no es otra que la fusión perfecta. Lo es por su impecable factura técnica, donde cada elección compositiva —armónica, orquestal, formal— está justificada y sirve a un propósito superior. Lo es por su profunda espiritualidad, que trasciende cualquier denominación para hablar de devoción humana universal a través de un lenguaje sonoro específico.

Esta obra trasciende su circunstancia histórica y geográfica para instalarse en el patrimonio espiritual de la Nación. Es el opus magnum de la música sacra cubana no solo por la envergadura de su concepción y el alcance de sus representaciones, sino porque resolvió, con elegancia y profundidad, la ecuación secular entre lo universal y lo local, entre el altar y la tierra. Es una misa que, en verdad, canta a Cuba y, cantando a Cuba, alaba a lo divino. Una obra que consagra, en definitiva, un sonido propio para la fe de un pueblo.